解説・説明 (大人)

力の欲求が強い人

- 大人

- 強い欲求

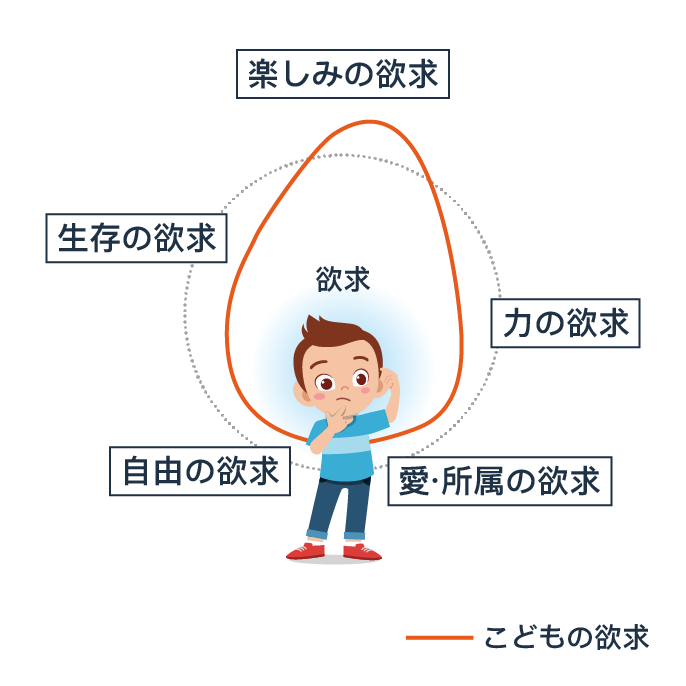

評価や達成を求める欲求

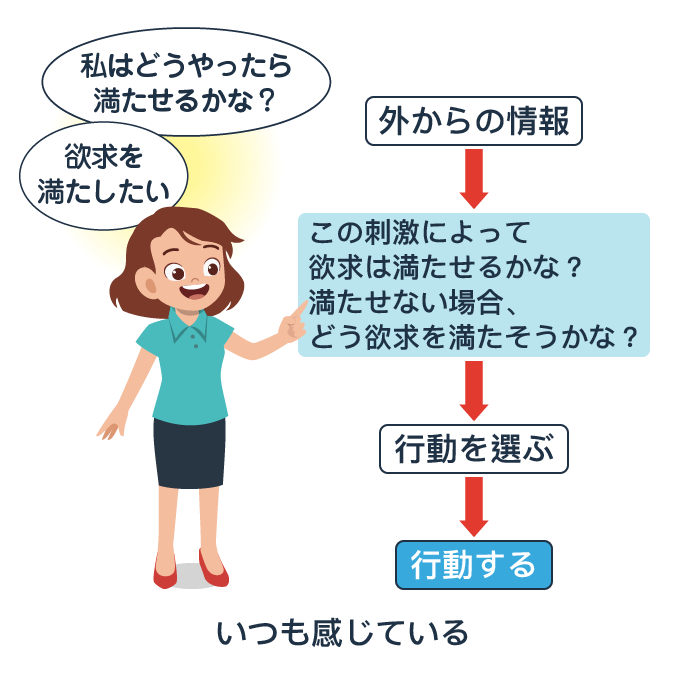

力の欲求とは「人から認められたい」「何かを達成したい」「高収入や社会的地位を得たい」と考える欲求です。人間特有の欲求であり、他の生物は持ち合わせていません。他者との競合により満たされます。また、「自分には価値がある」と感じることで、競争しなくても欲求を満たせます。

力の欲求が強い人は「達成・競争が好きなタイプ」

考え方や行動の傾向

欲しいものは努力して手に入れようとするタイプです。人から認められたいという思いが、行動のきっかけになることもあります。挑戦することや、人を助けて喜ばれることにも、進んで取り組む側面を持ち合わせています。

大切にしていること

- 競争

- 勝利

- 達成

- 自己肯定

- 自己掲示 貢献

ポイント

力の欲求が強い人が欲求を満たすためには、自分自身に価値があると思えることが大切です。また、努力や行動を評価される環境に身を置くと、より欲求を満たしやすくなるでしょう。実力を認めてもらうだけでなく、「貢献できた」「誰かの役に立てた」と思えることがモチベーションアップにつながります。このように、他者評価だけでなく、ポジティブに自己評価できるようになるとよいでしょう。

自分と同じように頑張ることを、他人に押し付けないよう注意が必要です。

力の欲求が強い人のための9か条

Myself(自分について)

やったことリストで自分を認める

大きな目標の達成に焦点を当てると、達成できない状況にストレスを感じてしまいます。

そんな時は「今日やったことリスト」を書き出して、こまめに達成感を味わう機会をつくりましょう。「ゴミ捨てができた」「〇〇に挑戦した」など、小さな目標を達成する機会を作ることも大切です。

自分の頑張りを目に見える形に整えて、自己評価していきましょう。

「ゆるめの合格ライン」を決める

高みを目指し、ひたむきに頑張るのは素晴らしい才能です。しかし、理想が高すぎて達成できない状況が続くと、欲求を満たしにくくなってしまいます。

目標をたてる時は、自分なりの最終目標だけでなく「ゆるめの合格ライン」を決めておきましょう。「どうしたらうまくいったと思えるか」の判断基準を明確にしておくと、欲求を満たしやすくなるはずです。

ネガティブモードは「でも」を使って切り替える

ネガティブに考えてしまう時は「でも」を使って思考を切り替えましょう。

たとえば、子どもに強く叱って自己嫌悪に陥った時は「でも、その後落ち着いて話し合えた」「でも、言いすぎたと謝れた」「でも、仲直りできた」と、考えをシフトしていきます。

このような考え方ができるようになると、ネガティブな場面から価値を見いだす習慣が身に付きます。無意識に自分を責めてしまいがちな人は「どんなできごとにもよい側面がある」と考え、取り組んでいきましょう。

目に見える成果以外にも目を向けて

量や数字、順位だけで達成できたか評価する傾向があります。そのため、競争に捉われないことが大切です。

今できていることを認め、「さらに改善できないか?」と考える過程を積み重ねると、行動の質を高められます。すると、その先にある大きな目標達成の基礎を作りあげていけるでしょう。

「できて当然」を、あえて目標に

日常にある「できて当然」をあえて目標に掲げ、愚直に実行することでも、欲求は満たせます。また、できることを目標にすることで、日常生活の効率化や、質向上にもつながります。

できて当たり前のタスクに対して「改善できることはないか?」と考える視点を持ち、目標達成に向けた力を蓄えましょう。

新たな挑戦は、仲間とともに

運動やスキル習得など、新たな挑戦はどうしても腰が重くなりがち。

そんな時は、一緒に取り組む仲間やグループとともに頑張ってみるのはいかがでしょうか。

お互いに競い合い、達成感を共有することで、想像以上の成果が得られるかもしれません。

受け取る情報は自分で選ぶ

周囲からの評価や批判をすべて受け取る必要はありません。成長するためにと思い、ネガティブな情報を受け取り続けると、達成感が得られなくなってしまいます。

相手の反応やフィードバックに振り回されそうになった時は、受け取る情報を自ら選びましょう。相手を選ぶ権利があると、忘れないことが大切です。

Relationship(親子・人間関係について)

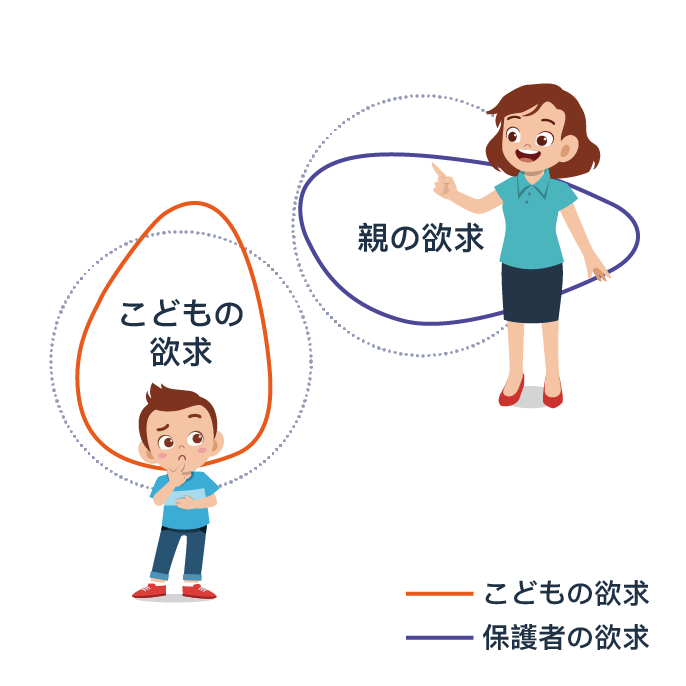

親の目標を子どもに押し付けないよう注意

お子さんに「もうちょっと頑張ればいいのに」「やる気がないの?」と思ったことはありませんか?

勝利や目標達成は大切なことですが、それだけに価値があるのではありません。「楽しい」と思うことに必死になる人、同じ作業をコツコツとこなすのが好きな人など、達成までのプロセスや考え方は、人それぞれ違います。

保護者の方は、自分の目標をお子さんに強要しないよう気をつけましょう。お互いのやり方を尊重しあえるとスムーズな関係性が作れますよ。

伝え方を変えて、周囲の頑張りをサポート

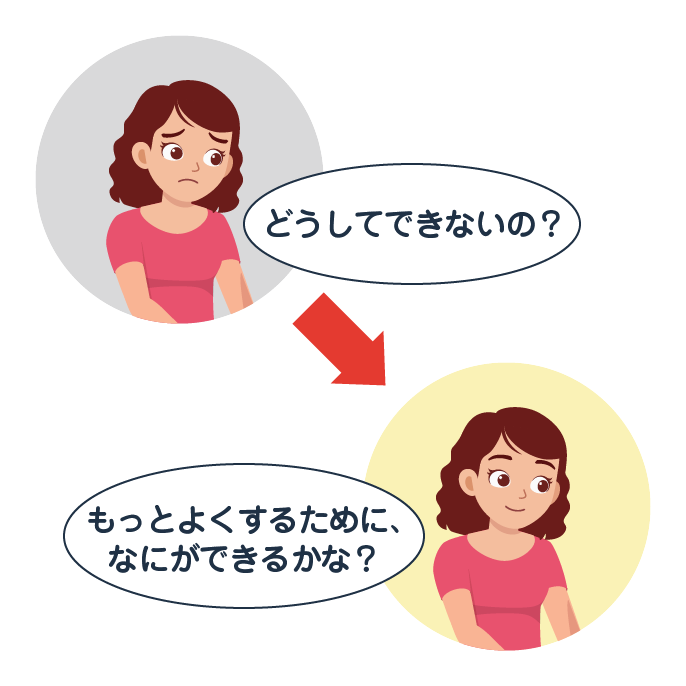

アドバイスのつもりが、相手のやる気を削ぐ言い方(批判)をしてしまうことも。他者に頑張りを強要しそうになった時は、次のように伝え方を工夫しましょう。

伝え方の工夫の例)

主語を変える

Before:「あなたが頑張ればできたのに」(主語は「あなた」)<dd>

After:「私は、あなたならできると思っているんだよ」(主語を「あなた→私」に言い換え)

建設的に問いかける

Before:「どうしてできないの?」(責めるように問いかけ)

After:「もっとよくするために、なにができるかな?」(建設的に問いかけ)

伝え方を工夫すると、相手の自主性を促し、期待を込めた想いも自然と伝えられます。

子どもには「失敗」も「悩み」も必要不可欠

お子さんが成長するためには、失敗も悩みも欠かせません。

発達心理学者のキャロル・S・ドゥエック教授は「失敗を改善の機会ととらえられる人は、失敗してもあきらめずに粘り強く挑戦を続けられる」といっています。

子どもの失敗しそうなことは回避せず、失敗を経験に変えられるよう手助けしていきましょう。