解説・説明 (大人)

生存の欲求が強い人

- 大人

- 強い欲求

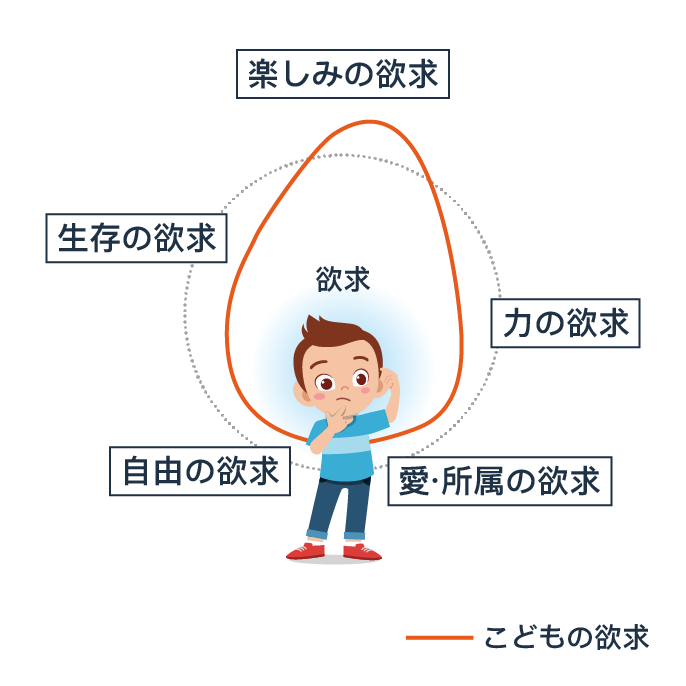

人が生きるために必要な欲求

生存の欲求とは、食事や睡眠、安全など、人が生きていくために必要な身体的・生理的な欲求です。生命維持に関する事柄が含まれます。

生存の欲求が強い人は「慎重・堅実・健康でいたいタイプ」

考え方や行動の傾向

食事や睡眠、安全など、人が生きていく上で必要な身体的・生理的欲求を大切にします。堅実であり、よく考えてから行動するタイプです。

大切にしていること

- 規則正しい生活

- 食事や休息、睡眠

- 健康

- 毎日の習慣

- 安全・安定

- 貯金・倹約

- リスク管理・回避

- 慎重な意思決定

ポイント

生存の欲求が強い人が欲求を満たすためには、事前準備やイメトレで心構えの時間をつくることが大切です。

心配なときは、万が一の事態に備えて必要なものを準備しておくと、不安が和らぎます。

また、日々の生活に重点を置くことが欲求を満たすことにつながります。暮らしを整えたり、お金を丁寧に管理したりして、安心できる環境を作りましょう。

生存の欲求が強い人のための8か条

Myself(自分について)

環境が変化するときは健康を意識

就職や転職、引越し、家族の状況変化などのライフイベントがあると、心が落ち着かず、欲求が満たしにくくなってしまいます。

そのため、環境が変化するときは、いつも以上に体調管理を心がけましょう。自分自身を整えることで、自然と落ち着いて過ごせるようになります。

自分だけのリラックス方法を決める

不安を感じた時は、自分なりのリラックス方法を試しましょう。

リラックス方法の例)

- 運動や料理をする

- ゲームや読書などの趣味に没頭する

- お気に入りの小物を身近に置く

- 決まった場所にお出かけする

- 好きなアロマをたく

- 好きな音楽を聞く など

リラックスできる活動や、安心できるものをそばに置くことで、心身が回復し、欲求が満たしやすくなります。

不安は書き出し、解決に向けて道筋を描く

不安を感じると、新たな挑戦が怖くなるかもしれません。そんな時は不安を書き出して、解決に向けた道筋を描くことをおすすめします。

不安を感じた時の対処法)

- 1. いま自分が不安に感じていることを書く

- 2. 自分が「コントロールできること」と「できないこと」に分類する

- 3. 「現在のこと」「過去のこと」「未来のこと」にも分類する

- 4. 「コントロールできること」かつ「現在のこと」に注目し、できることがないか考えてみる

この方法に取り組むと、不安が可視化されて行動しやすくなります。不安を解消して、新たなチャレンジに取り組むために、ぜひお試しください。

ストレスから離れ、安心できるひと時を

考えごとをしていると、ストレスがたまる日もあるでしょう。子どもの不安やご自身の不安が入り混じり、疲れることもあるかもしれません。

そんな時は無理せず、ストレスを感じる状況から距離を置きましょう。映画や読書、友人との会話、散歩、料理、寝るなどの行動でリフレッシュするのもおすすめです。こうした行動により、「今、この時間は安心・安全だ」と感じられます。過去の後悔、未来の心配、子どもを含む他者への不安を感じた時こそ、いまの自分に焦点を当てて、自分ができる行動を起こしましょう。

Relationship(親子・人間関係について)

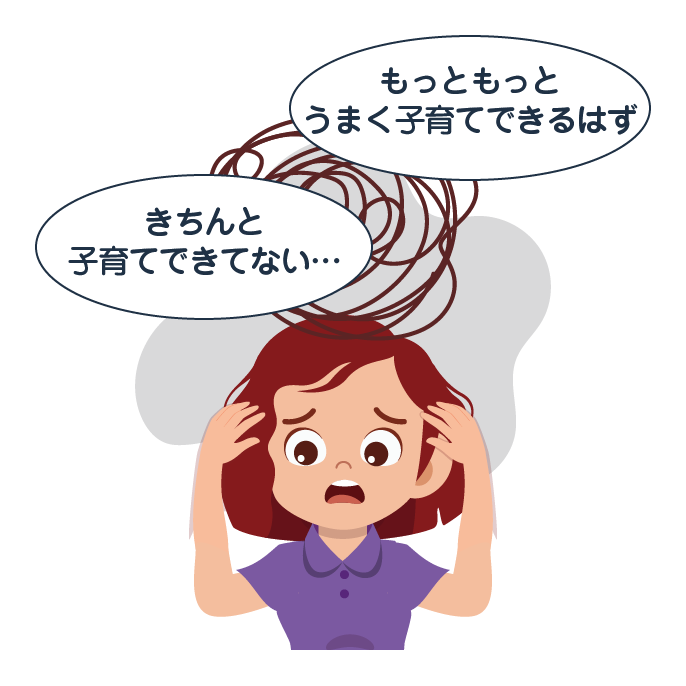

「だれの不安か」を整理する

不安を感じたら、それは「だれの不安なのか」と考える習慣をつけましょう。

子どもや家族と、自分の不安を分けて考えることができれば、漠然とした心配が薄れていきます。また、過去や未来など、自分では変えられない不安に悩む機会も減らせるでしょう。

「これってだれの不安?」と考え、「いまの自分にできること」に焦点を当てて整理するのがポイントです。頭の中で絡まった不安の糸を1つずつほどく感覚で、考えてみましょう。

お金の使い方は、すり合わせを

生存の欲求が強い人は、倹約家でお金の管理が上手な傾向があります。一方で、お子さんやご家族の金銭感覚が気になるかもしれません。

お金の管理や使い方に疑問を感じた時は、家族で話し合い、考え方をすり合わせてみるとよいでしょう。

どうしても意見が合わない時は、お互いの財布を分けて管理するのも一つの手です。家計に影響がないのであれば「干渉しない」「いっそ見ない」という選択もできることを覚えておきましょう。

清潔に関するトラブルに遭遇することも

清潔について周囲と意見がくい違うことがあります。とくに、お子さんが部屋を片付けなかったり、衛生状態に気を遣わなかったりすることにイライラするかもしれません。

そんな時は「成長するにつれてできるようになる」と柔軟に捉えることも大切です。お子さんに強く言いそうになった時は深呼吸して「きれいな服のほうが気持ちいいから、着替えようか」「歯がきれいだと、むし歯にならないよ」と、優しく伝えるようにしましょう。

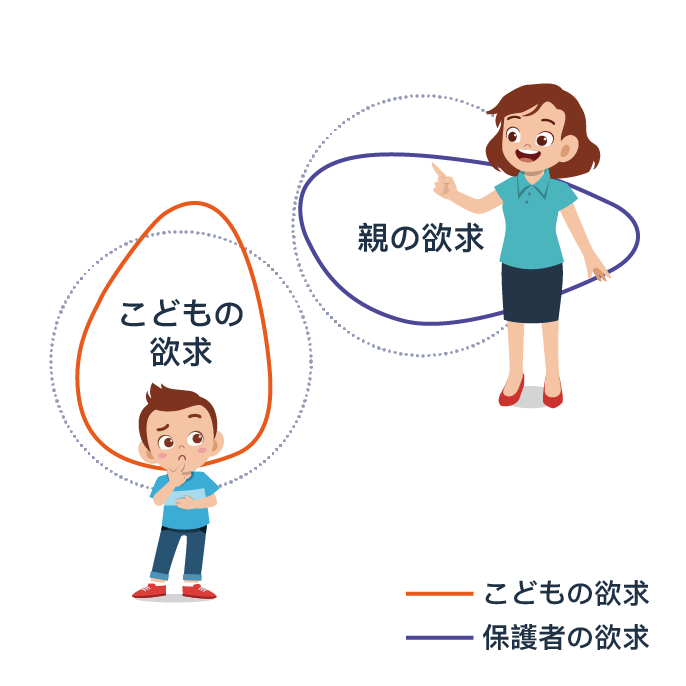

価値観の押し付けには気をつけよう

健康やヘルスケアに関する情報のアンテナを持っている人です。自分だけでなく「周りの人も健康になってほしい」「子どもにも健康でいてほしい」と考え、行動を起こすこともあるでしょう。

しかし、その行為が価値観の押し付けになっていないか、振りかえる必要があります。相手が望まないのに無理に押し付けることのないよう、注意しなくてはなりません。あなたとお子さんの欲求の違いを意識して、お互いに欲求を満たせる方法を考えてみましょう。