解説・説明 (子ども)

愛・所属の欲求が弱い人

- 子ども

- 弱い欲求

愛し・愛されたいと思う欲求

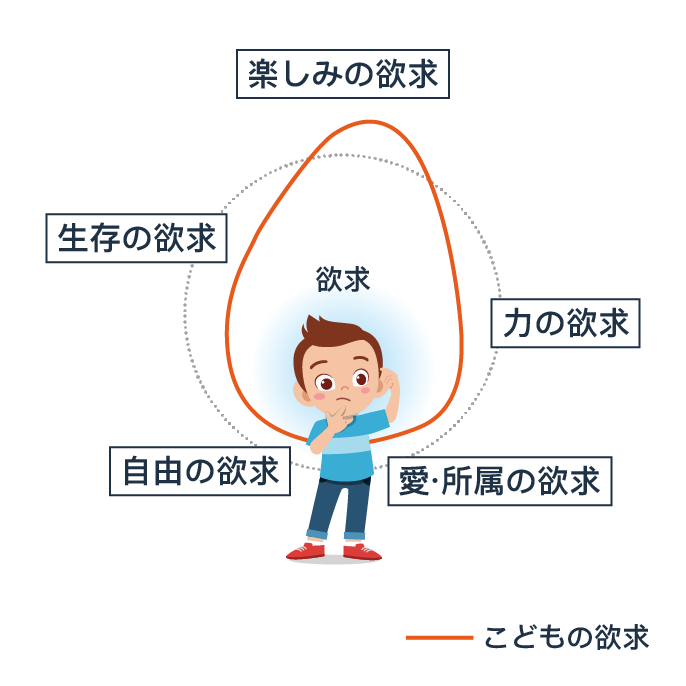

愛・所属の欲求とは、親子や夫婦、友人など、自分以外の誰かと「親しくなりたい」「関わりたい」「愛し愛されたい」と思う欲求です。この欲求が弱い人は、ずっと誰かといたり、グループに所属していたりしなくても気にならない傾向があるでしょう。

愛・所属の欲求が弱い子は「一人でも活動できるタイプ」

考え方や行動の傾向

危ない橋を渡ることもいとわないタイプです。健康・安全・貯金よりも、自分のしたいことに全力でエネルギーを注ぎます。結果的に、自ら多くの経験を積んでいくでしょう。

気にならないこと

- 周囲との関わりの少なさ

- 1人で行動すること

- スキンシップの少なさ

ポイント

愛・所属の欲求が弱い子は、グループに入らなくてもあまり気にならないタイプです。愛情表現がわかりにくく、周囲から誤解を受ける可能性があるため、人に伝わる表現の仕方や、他者と心地よく付き合う方法を身につけることが大切です。

周囲からの愛情はきちんと受け取っているため、保護者の方は積極的に声をかけ、愛情を伝えていきましょう。

愛・所属の欲求が弱い子のための8か条

Base(ふだんの関わり)

愛情表現は、人それぞれ

愛・所属の欲求が弱くても、周囲からの愛情はきちんと伝わっています。家族や友人への愛情を持ち合わせており、控えめながら他者に愛情を伝えようと行動できます。

気持ちが伝わっているか不安になる時は、お子さんなりに愛情表現してくれると信じ、個性を受け止めていきましょう。

相手に合わせた愛情表現を知る

愛情表現の方法は、人それぞれ。しかし、愛情表現が少ないことで誤解を招くことがあるかもしれません(特に愛・所属の欲求が強い人と関わる時)。

適切な愛情表現を学ぶためには、自分と同じように「愛情表現が少なくても気にならない人ばかりではない」と知らせていく必要があります。他者と心地よい関係を築くために、日々の小さなやり取りを通して、思いやりや気遣いの必要性を教えていきましょう。「ありがとう」「大丈夫?」「手伝おうか?」などの声かけを促し、自分でも使えるようにしていきます。

こうした意識的な関わりで愛情表現のレパートリーを増やし、お子さんが自分の気持ちを伝えられるようにサポートしていきましょう。

ちょっとした気づきを言葉に

「お父さん/お母さんが気にかけてくれている」と知るだけで、子どもは嬉しく感じるもの。それは愛・所属の欲求が弱いお子さんも同じです。

お子さんに気持ちを伝えるために、日々の生活で気付いたことがあれば、その都度言葉にしていきましょう。

「最近なににハマっているの?」「今日は嬉しそうだね」「この本最近よく読んでいるね」などの声かけで、お子さんを気にかけていることは伝わります。お子さんの反応が薄くても心配せず、継続して関わりましょう。

自分なりの協力の仕方を身につける

みんなと一緒に取り組むことが、あまりモチベーションにならないタイプです。そのため、お子さんの強い欲求を活かして自分なりの協力の仕方を身につけていきましょう。

たとえば、愛・所属の欲求が弱く、力の欲求が強い子には「みんなの役に立つことだよ」と声をかけると、貢献感が満たされて取り組みやすくなります。また、愛・所属の欲求が弱く、自由の欲求が強い子には「やりたい役割を選んでいいよ」などの声かけを試してみるとよいでしょう。

お子さんが自分なりの方法で協調性を育めるように、関わっていきましょう。

「その子らしいサイン」をキャッチ

「普段より話しかけられる」「今日はソワソワして落ち着かない」など、いつもと違う様子は、お子さんなりのサインです。話したいことや悩みがあるかもしれないため、近況をさりげなく尋ねてみましょう。

本人が無自覚で甘えていることもあるため、具体的な話しが出てこない時は特に追求しなくても大丈夫です。質問されることが苦手な場合もあるため、あくまでも、その子に合わせた距離感で関わりましょう。

自分にとって心地いい距離感と表現を大切に

はたから見ると「いつもひとりなの?」と心配になるかもしれません。しかし、お子さんなりの心地よい距離感があり、交流をもつ人数を絞っている場合もあります。

友人との付き合い方は人それぞれです。お子さんが心配になった時は、どのように他者と付き合っているか観察し、見守っていきましょう。

Challenge(挑戦するときの関わり)

「自分のため」も、誰かの笑顔に

グループで行動することや、協力し合うことには消極的な傾向があります。

そんな時は「あなたができそうなことは、どれかな?」と声をかけ、役割を与えてみましょう。強い欲求や特技を活かし、能力が発揮できると、自然と他者との交流が生まれていきます。

周りから感謝されたり、人が集まってきたりといった経験を通して、自分から話しかけようと思うかもしれません。