解説・説明 (子ども)

生存の欲求が弱い人

- 子ども

- 弱い欲求

人が生きるために必要な欲求

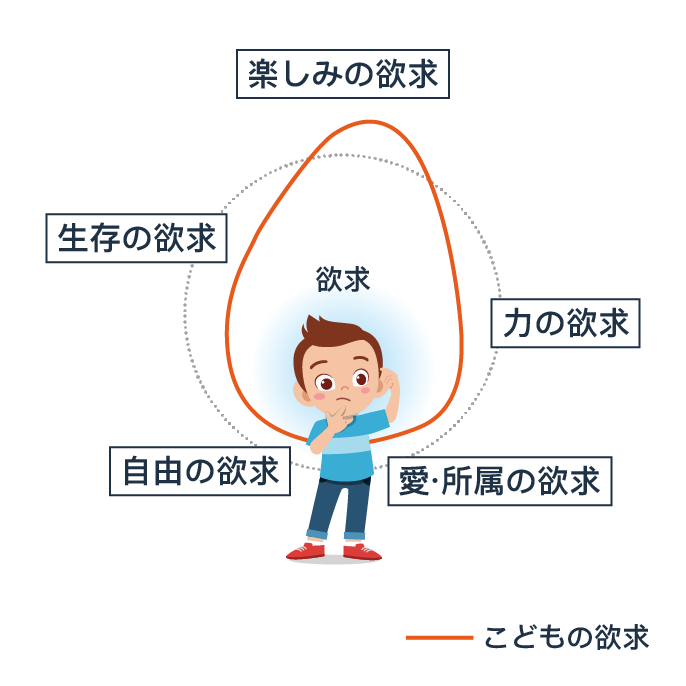

生存の欲求とは、食事や睡眠、安全など、人が生きていくために必要な身体的・生理的な欲求です。生命維持に関する事柄が含まれます。この欲求が弱い人は、リスクを気にせず行動する傾向がみられます。

生存の欲求が弱い子は「安全や安定を気にせず行動できるタイプ」

考え方や行動の傾向

危ない橋を渡ることもいとわないタイプです。健康・安全・貯金よりも、自分のしたいことに全力でエネルギーを注ぎます。結果的に、自ら多くの経験を積んでいくでしょう。

気にならないこと

- リスク

- 健康

- 安定

ポイント

生存の欲求が弱い子は、安全であることや安定していることを気にしないタイプです。健康や安全確保への意識が向きにくい側面もみられます。そのため、生活の土台を整えるスキル習得が大切です。

家事や金銭管理、健康、安全への配慮などを学ぶことで、社会生活への適応と「ロックな生き方」の両立が可能になります。子どもの欲求を活かしつつ、大人になってからの生活を見据えて関わりましょう。

生存の欲求が弱い子のための8か条

Base(ふだんの関わり)

「何からやるか」を整理する

身支度や食事、準備など日常生活への関心が薄いかもしれません。そんな時は「何からやるか」を紙に書いたり、「何するんだっけ?」と尋ねたりして、頭の中が整理できるように手助けしましょう。

また、お子さんの強い欲求を利用して、やる気を引き出していけるとよいでしょう。生存の欲求が弱く、愛・所属の欲求が強い子には「一緒にやろう」と誘ったり、生存の欲求が弱く力の欲求が強い子には「どっちが先に終わるかな」と競争したりなど、の関わりを試してみましょう。

お互いに安心して挑戦できる環境を

安全面を気にせず何ごともトライするお子さんを見ていると、心配がつのるかもしれません。そんな時は、安全に配慮した環境づくりを心がけましょう。

料理の際は、子ども用の包丁を用意する、お皿は割れにくいプラスチック製のものを使うなど、年齢にあったツールを活用するのもおすすめです。普段から安心して挑戦できる環境づくりを心がけましょう。

お小遣いは小分けにする

お小遣いをすぐに使い切ってしまう傾向がみられます。お金の使い方が気になる時は一度にすべて渡さず、小分けに渡すようにしましょう。

たとえば「1週間に1回、◯円まで」と約束を決めて渡すと、お金の使い方を学んでいけます。また、工夫してお金を使う力も身に付けられるでしょう。適切な金銭感覚が身につくように、お子さんに合わせて調節していきましょう。

Challenge(挑戦するときの関わり)

「うまくいく!できそう!」が行動の源

お子さんは、生粋のチャレンジャー。うまくいくと信じており「失敗を恐れてチャレンジしないのはもったいない」と考えています。

とはいえ、失敗して落ち込まないわけではありません。同じ失敗をくり返さないために、失敗から学び、次に活かそうとする試みが大切です。

たとえば、新たにチャレンジする際は、勢いのまま取り組むのではなく、前の経験をもとに、どうなりそうか予想してから挑戦させましょう。また、保護者の方が一緒に挑戦したり、失敗する姿を見せたりするのも効果的です。こうした機会があると、リスクを考慮して行動できるようになります。ぜひ意識して関わってみてください。

「ダメ!」を「こうしてみたら?」にチェンジ

チャレンジャーなお子さんに、つい「ダメ」と言いたくなるシーンもあるかもしれません。

そんな時は「ダメ!」と禁止するのではなく、「〇〇してみたら?」と声をかけましょう。また、お子さんの強い欲求を踏まえて関わることも大切です。お子さんの欲求や性格、状況に応じて、押し付けない言い方をしていきましょう。

失敗から学ばせよう

挑戦に失敗はつきものです。失敗した時はよい点と改善点をサンドイッチ方式で振り返ってみましょう。

(サンドイッチ方式の振り返り方)

- 1. よかったことを伝える

- 2. 改善ポイントを振り返る

- 3. よかったことをもう一度振り返る

このように関わると、お子さんのやる気を削ぐことなく、次のチャレンジに挑みやすくなります。お子さんのモチベーションはキープしつつ、失敗からどんどん学びを得ていきましょう。

経験をかけ算しよう

予想外のハプニングも楽しみながら挑戦できる子です。取り組んだことがあれば、その都度「どうだった?」「どんなことをしたの?」と関心を持って尋ねてみましょう。

また、興味の対象がコロコロと変わる様子がみられるかもしれませんが、気にせず、それもまたお子さんの個性と考えましょう。

さまざまな経験をかけ合わせることで、可能性が広がるかもしれません。経験をかけ算するような気持ちで、お子さんの挑戦を応援していきましょう。