アプローチ

信じて任せるーお子さんが「生存の欲求」が強い場合のアドバイス

生存の欲求が強いお子さんには、次の3つのポイントを意識しながら信じて任せてみましょう。

- できそうなことや、簡単なことから挑戦する

- うまくいかなかった時にどうなるか、一緒にシュミレーションする

- 失敗した時のリカバリー方法を考え、ショックを和らげる

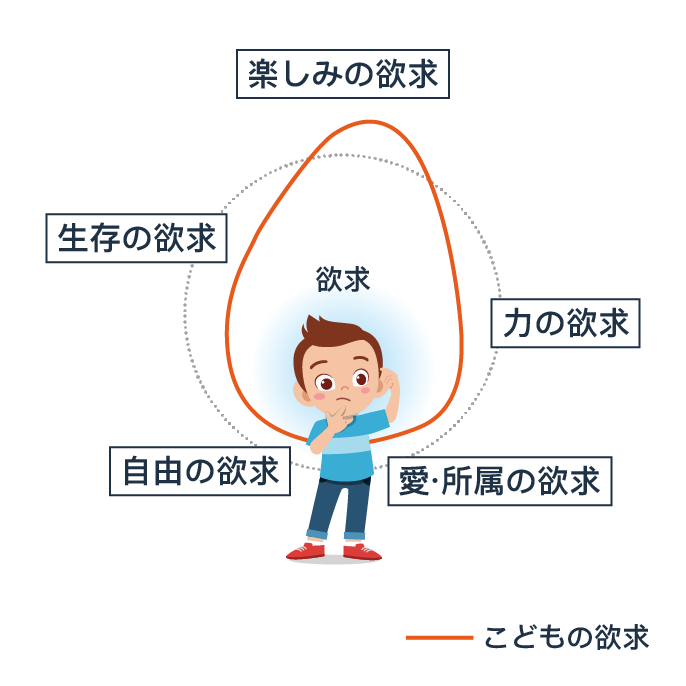

生存の欲求が強いお子さんは、新しい挑戦が負担になりやすいタイプです。そのため、最初から大きな目標に挑むのではなく、本人が「できそうだ」と思えるぐらいまで課題を細分化・調整しましょう。

また「もし〇〇が起きたらどうしよう…」と不安になる場合は、最悪の状況を想定し、事前にどんな対策ができるか一緒に考えてあげると、不安が和らぐはずです。

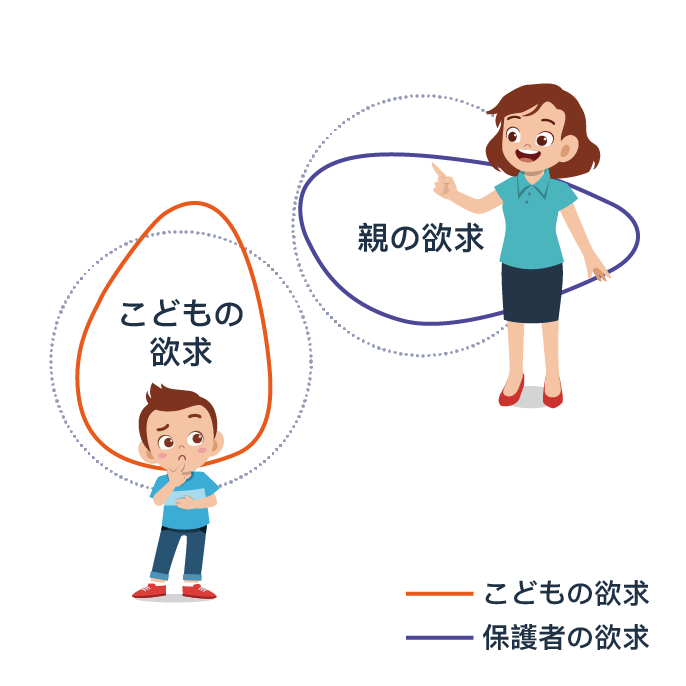

ただし、お子さんの気持ちに寄り添うあまり、保護者の方が過度に調整しないよう、注意が必要です。このあたりは加減が難しいため、以下で詳しく解説していきます。

「わからない」「困った」と言えるようにする

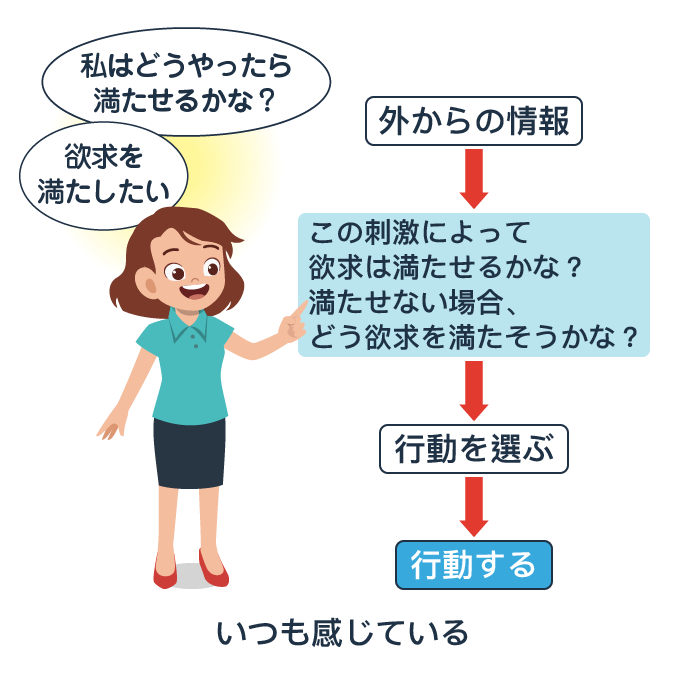

お子さんの不安な表情を見ると、つい手助けしたくなるのが親心なのかもしれません。しかし、保護者の方が先回りして動くと、お子さんは自分の気持ちを表現しにくくなる可能性があります。

たとえば、新しい習いごとを始める時、お子さんに「できる?大丈夫?」と何度も声をかけたり、コーチに配慮をお願いしたりすることもあるでしょう。これらの行動は、一見、子どものためにサポート環境を整えているように見えます。

しかし、周囲が調整しすぎると、お子さん自ら「わからない」「困った」と言う機会が減ってしまいます。その結果、いざという場面で、自分から気持ちを伝えられなくなるかもしれないのです。

お子さんの困りごとを、周囲がすべて察してあげることは難しいでしょう。だからこそ、お子さんの不安を取り除くのではなく、寄り添い方を変える必要があります。

まずは、お子さんに困っていることはないか聞き、どう解決したらよいか一緒に話し合ってみましょう。困っていることがない場合は、困った時の対応を教えておくのもおすすめです。

自ら「わからない」「困った」と言えるようになるまでは、選択肢を提示し、お子さんが表現しやすいようにサポートしてあげるのも一つです。お子さんに合わせて、サポートの程度を調節しましょう。