基本的な

あらゆる感情を否定しない

どんな感情も否定しない

人は、誰もがさまざまな感情を持ち合わせています。「嬉しい」「楽しい」などのポジティブな感情や「悲しい」「腹立たしい」などのネガティブな感情には役割があり、どちらも否定しないことが大切です。

感情の役割

感情には、次のような役割があります。

状況判断のためのシグナルになる

その状況が良いか悪いか(好ましいか避けるべきか)を教えてくれる

状況を変える原動力となる

状況を変えようと思わせてくれる

悲しみや怒りなどのネガティブな感情にとらわれると、自分を否定したくなることがあるかもしれません。しかし、どんな感情にも役割があり、意味があるのです。ご自身の感情を否定したくなった時は「この感情にも意味がある」と発想を変えてみましょう。今よりも、気持ちが楽になるかもしれません。

感情は直接コントロールできない

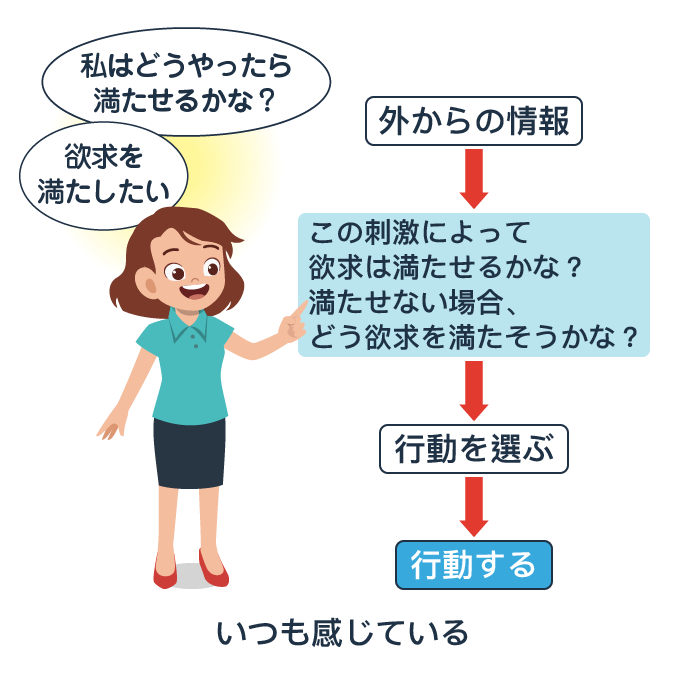

そもそも、感情は直接コントロールできないものです。自分の意思で抑えたり、高めたりすることは難しいとされています。そのため、「もっと穏やかになりたい」「感情をコントロールしたい」と思うのであれば、感情以外へのアプローチを検討する必要があるでしょう。自分自身と向き合うために、感情以外の要素について解説していきます。

行動の4要素

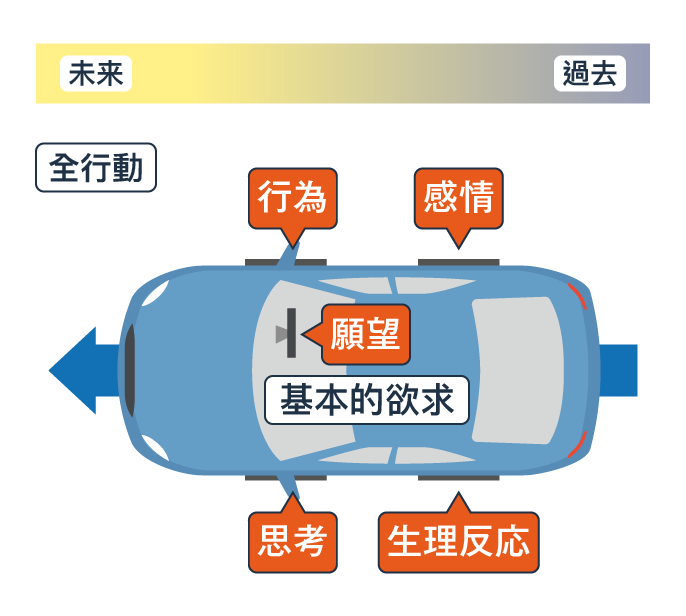

『選択理論心理学』によると、私たち人間の行動は、4つの要素に分解できるといわれています。

全行動の4要素

行為

歩く・話す・食べるなどの動作のこと

思考

考える・思い出す・想像するなど、頭を働かせること

感情

喜怒哀楽といったすべての感情のこと

生理反応

発汗・心拍・あくび・呼吸・内臓の働きなどのこと

このうち、思考と行為は自分でコントロールできますが、感情と生理反応は自分でコントロールできません。この相関関係を車にたとえて見てみましょう。

一般的に車を発進する時、ハンドルを切って動くのは前輪のタイヤだけです。後輪のタイヤは前輪の動きに合わせてついてくるのみで、直接操作して動かすことはできません。つまり、前輪にあたる「思考」と「行為」は変えられますが、後輪にあたる「感情」と「生理反応」は変えられないのです。

- 前輪のタイヤ(直接操作できる)→「行為」と「思考」

- 後輪のタイヤ(直接操作できない)→「感情」と「生理反応」

自分の感情に振り回されたくないと思うのであれば、感情ではなく、思考や行為を変えていく必要があるでしょう。

どんな自分になりたいか、どんなふうに過ごしたいかを考えて、考え方やアクションを変えていくと、理想の自分に近づけるかもしれません。感情をコントロールしたいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。

子どもの感情と向き合う

人は、さまざまな経験を通して「うれしい」「かなしい」などの感情を感知し、状況に合わせた行動をとろうとします。一方、子どものうちは自分の感情に気付けなかったり、感情をうまく扱えなかったりすることもあるでしょう。

たとえば、怒りに任せて手が出たり、不安で行動できなかったりするのも、自分の感情に気付けていない可能性があるといえます。

こうした様子がお子さんにみられた場合は感情を代弁してあげることをおすすめします。「いま怒っているんだね」「不安なんだね」などの声かけで、行動と感情が結びつくようにサポートしていきましょう。

感情の代弁を続けていくと、自分の感情に気付き、言葉で伝えやすくなるとされています。

フィードバックは落ち着いてから

子どもの感情を代弁した後は、どう行動するとよいかこどもに伝えてあげる(フィードバックする)とよいでしょう。しかし大切なことを教えようと思っても、子どもの感情がおさまらず、困った経験がある方もいるのではないでしょうか。

子育てをしていると、子どもを落ち着かせるために「いい加減にしなさい!」と言いたくなる時もあるかと思います。しかし、子どもの感情は親であってもコントロールできません。お子さんが感情的になっている時は、気持ちが落ち着くように関わることが大切です。「鉄は熱いうちに打て」なんて言葉もありますが、お子さんに対しては「鉄が熱いうちは待て」のイメージで、落ち着くまで待ちましょう。

時間を置いて振り返ることもできる

お子さんが落ち着いたら「さっきはどんな気持ちだったの?」などの声かけで表現を促します。話しにくそうにしている場合は「こんな気持ちだったのかな」と代弁してあげてもよいでしょう。こうした段階を経てから「次は〇〇できるといいかもしれないね」と振り返ると、お子さんも受け入れやすくなります。年齢や性格にもよりますが、小学校中学年以上であれば、ある程度時間が経っても覚えていられるため、時間をおいて振り返るという選択肢も入れながら関わりましょう。

なお、注意を嫌がる子には、〇〇しなさい!よりも「ママなら〇〇するかな」「パパは〇〇したほうがいいと思うよ」と伝える方法もあります。また「こういう時は〇〇するといいらしいよ」など、一般論をもとにした言い方もおすすめです。

大切なことであれば、お子さんに伝える機会は何度も訪れます。「今すぐどうにかしなきゃ」と焦るのではなく、お子さんが受け入れられそうなタイミングを見計らい、伝えていくようにしましょう。

なかには怒りが2〜3日続く子や、振り返っている最中に感情をぶり返す子もいます。お子さんによって反応はさまざまなので、その子のタイミングに合わせて関わってあげてくださいね。