基本的な

子どもの欲求は子ども自身で満たす必要がある

子どもの欲求は子ども自身が満たす

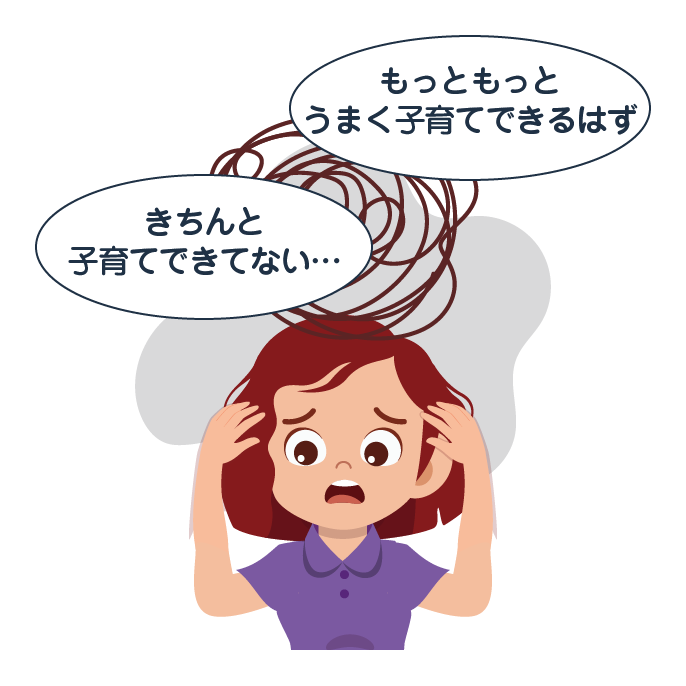

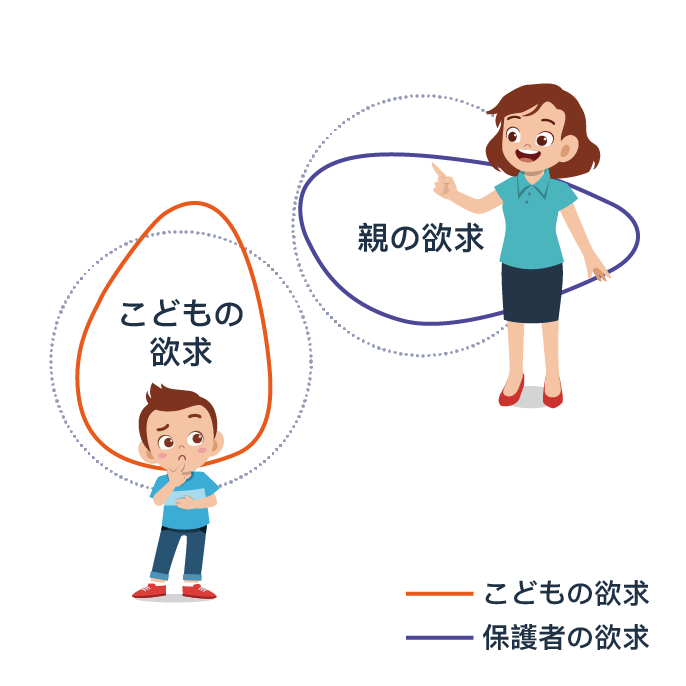

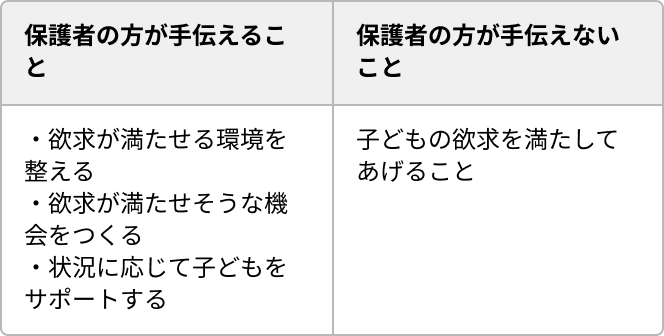

自分の欲求は自分で満たす必要があります。これは、大人にも子どもにも言えることです。子育てをしていると「この子のことは、私がなんとかしなくちゃ!」と思う瞬間があるかもしれません。しかし、保護者の方がすべて背負う必要はないのです。保護者の方ができることは環境や機会を整えるところまで。「手伝えること」と「手伝えないこと」を見極めながら関わりましょう。

お子さんを手伝う時は、適度な関わりを意識することが大切です。過干渉や放任を防ぐために、次のポイントを参考にしてみてください。

子どもを適度にサポートするには

保護者の方の適度なサポートは、子どもの成長を促します。自分で自分の欲求を満たせるようになっていくため、子どもにとって「ちょうどいいサポート」を目指しましょう。そのためにまず意識してほしいポイントを3つご紹介します。

- 1. 子どもを観察してみる

- 2. 必要な場面だけサポートする

- 3. できていること・できるようになったことを肯定する

それぞれ、順番に解説します。

1. 子どもを観察してみる

まずは、お子さんのことをよく観察しましょう。

お子さんがどこまで1人でできるかを見極め、どんなサポートが必要か判断しやすくなります。子どもは日々成長するため、観察は日常的に行い、お子さんに適したサポートを検討していきましょう。

2. 必要な場面だけサポートする

つぎに、必要な場面だけお子さんをサポートしましょう。

必要以上のサポートを控えることで、お子さんの自主性が育まれ、欲求を満たしていけます。何を・どこまでサポートするかは、状況によるため、目の前にいるお子さんに合わせて判断しましょう。一般的な基準ではなく、お子さんのできること・できないことを踏まえた関わりを目指します。

3. できていること・できるようになったことを肯定する

お子さんができていること・できるようになったことを肯定しましょう。

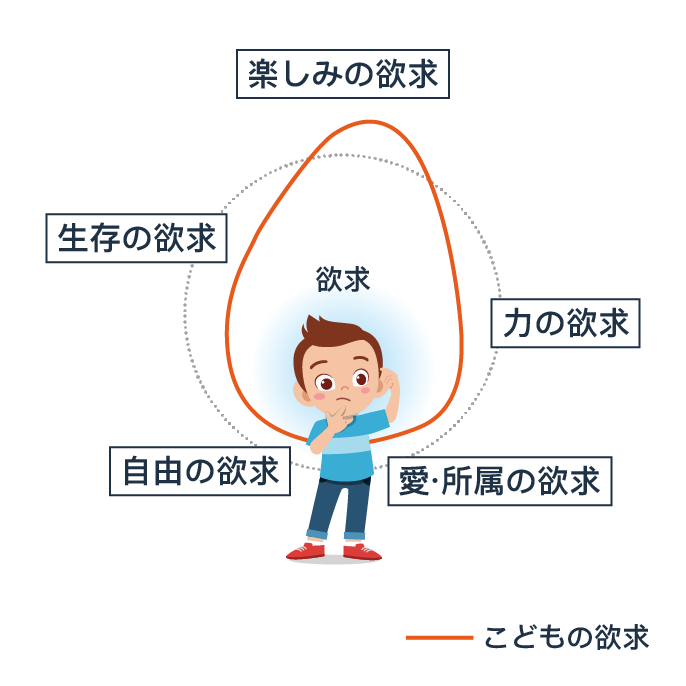

「〇〇できるんだね」「〇〇できるようになったね」などの声かけにより、お子さんの欲求を満たしていけます。

肯定的な声かけで満たされる欲求の一例)

- 愛・所属の欲求(愛し愛されたいと思う欲求)

- 力の欲求(評価されたい・達成したいと思う欲求)

こうした関わりを通して欲求が満たされると、子どもは自ら進んで挑戦するようになります。お子さんの自立を促すイメージで、肯定的な声かけを意識しましょう。

子どもへの適度なサポートの具体例

子どもを適度にサポートする時に意識するポイントは、次の3つでした。

- 1. 子どもを観察してみる

- 2. 必要な場面だけサポートする

- 3. できていること・できるようになったことを肯定する

これらのポイントを踏まえて、お子さんのタイプ別サポート例を2つご紹介します。

1. 不安になりやすい子へのサポート例

不安になりやすいお子さんには、寄り添いながら自立を促すサポートが大切です。具体的な関わり方の一例をご紹介します。

- 1. 子どもを観察する

- 2. 「1人でできること」と「できないこと」を見極める

- 3. 1人でできないことは一緒に取り組む

- 4. 緊張や不安が和らいだら、子ども主体で取り組んでもらう

- 5. 子どものそばで見守る

- 6. 最後まで取り組めたら「できたね」「頑張ったね」と声をかける

この時のコツは、お子さんの不安に合わせてサポートの程度を変えること。1人でもできそうな様子が見られたら「困った時は言ってね」と伝え、離れて見守るようにしてみましょう。お子さんが前向きに取り組めるように、状況に合わせて支援します。

2. いつも「ひま」と訴える子へのサポート例

「ひま」「退屈」「何したらいいの?」が口ぐせになっている子は、自分の欲求の満たし方がわからないのかもしれません。こうした様子がみられた時は、次の関わり方を参考にしてみてください。

- 1. 「ひま」「何して遊べばいいの?」と言われたら「ひまなんだね」「どうしようか」とまず共感する

- 2. 「何がしたい?」「どんなことがしたい?」と問いかける(子どもから要望を伝えていたら省略)

- 3. 子どもの要望を詳しく聞いてみる

- 4. 親のサポートが必要か、どんなサポートをしてほしいか確認する

- 5. 要望を実現するための方法を一緒に考える

- 6. 考えた方法を「やってごらん」と促す

- 7. 「やってみたけどつまらない」と言われたら「そっか、つまらなかったか」と受け止める

- 8. 何がしたいのか、どうしたいのかを再度聞く

- 9. 子どもから要望が出てこない場合は「〇〇はどう?」と提案してみる

- 10. 何度かやり取りをくり返し、子ども自ら行動し始めたら見守る

この時のコツは、子どもに「ひま」と言われてもすぐにアドバイスしないこと。保護者の方が「〇〇する?」「〇〇したら?」と伝えていると、「困ったらお母さん/お父さんに言えばいい」と考えるようになるかもしれません。その結果、自分で自分の欲求を満たす意識が薄れてしまいます。

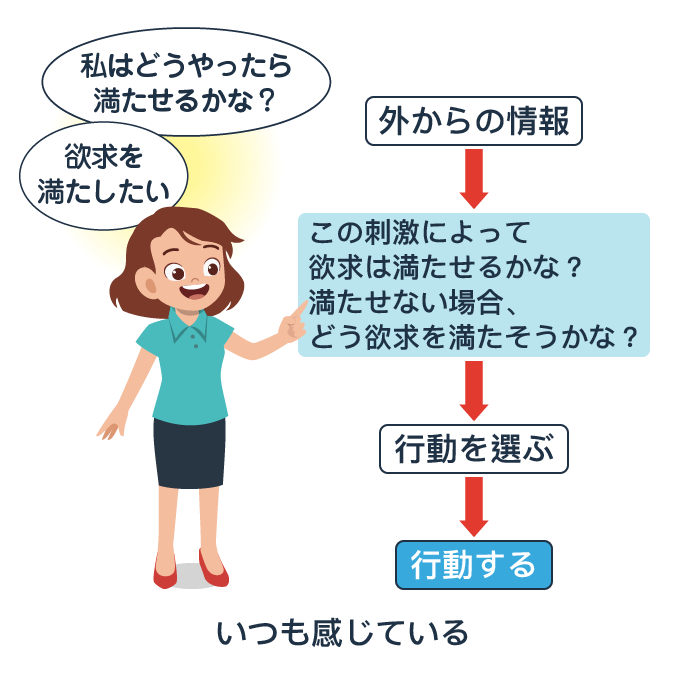

『選択理論心理学』では「相手の欲求充足を邪魔せずに、自分の欲求を満たす」ことを責任と定義づけています。お子さんが自分の欲求を満たし、責任を果たせる人になるために、自分で考える習慣をつけていきましょう。

外遊びをしたり、友人と遊んだりといった能動的体験が増えると、心地よい感覚が味わえて、自分の欲求の満たし方がつかめるかもしれません。よければ参考にしてみてくださいね。

サポートの仕方でパートナーと意見がぶつかったら

子どもへのサポートの仕方で、夫または妻と意見がぶつかることがあるかもしれません。

たとえば、片方は「丁寧にサポートしてあげたい」と考え、もう片方は「ある程度自分でさせたほうがいい」と考えていた場合、お互いのやり方にモヤっとするでしょう。

「もっと子どもに優しくしてほしい」「ちょっと手をかけすぎじゃないか」などの意見のくい違いは、どうしても避けられないもの。意見がぶつかっても、前向きに子育てするために、次の心がけを意識してみましょう。

- お互いにタイプや考え方が違うと認める

- 自分の考えを言葉にして伝える

- パートナーの良いところを探してみる

- お互いにどこを改善するとよいか、落ち着いて話し合う

- 定期的に振り返る時間をつくる

上記以外に、基本的欲求発見テストを活用してみるのも手です。お互いの欲求パターンが可視化され、考え方を理解しやすくなります。「お互いの欲求が違うから考え方が違う」と気付けるので、必要以上に相手を責めずに済むでしょう。

また、感情的になりそうな時は距離を置く選択も必要です。気持ちを落ち着かせる時間があれば、お互いに冷静になり、歩み寄れるはず。心地よく子育てするために、できることから取り組んでみましょう。

子どもだけではうまくいかない時はどうする?

自分で「欲求を満たそう!」と思っても、子どもだけではうまくいかないこともあるでしょう。自分の思いどおりにならず、泣いたり、怒ったりする子もいるかもしれません。しかし、欲求をうまく満たせない経験は、子どもにとって必要です。欲求が満たせない状況に直面し、試行錯誤しながら、自分なりの満たし方を見つけるプロセスが大切なのです。子どもの成長を促すために、お子さんが泣いたり怒ったりしても、必要以上に手助けしない意識をもちましょう。

とはいえ、お子さんが困っているのに、何もしないのは辛いかと思います。「子どもの成長のために見守りたい」「でも手助けもしてあげたい」とお悩みでしたら、次の関わり方を参考にしてください。あなたの気持ちを和らげるヒントがあるかもしれません。

子どもが自分で欲求を満たせない時の関わり方

お子さんが自分で欲求を満たせず、困っている状況を辛く感じたら、次の3つのポイントを意識してみましょう。

- 1. 子どもと自分の境界線を引く

- 2. 問いかけで気付きを与える

- 3. 適切な目標設定をサポートする

それぞれ、順に解説します。

1.子どもと自分の境界線を引く

まずは、子どもとご自身の間に境界線を引きましょう。具体的な方法は次のとおりです。

- 子どもの感情に同調しすぎない

- 「子どもはチャレンジの時間、わたしは見守る時間」と考えてみる

- 辛い時は少し離れる

- イライラする時は気分転換する

たとえば、わが子が「友達ができない」と悩んでいたとします。この時に、子どもの感情に同調しすぎると、落ち込んだり焦ったりして、無理に友達を作るよう促してしまうかもしれません。一方、子どもとご自身の間に境界線を引き、「この子はこの子、私は私」と思えれば、長い目で見守ることができるはず。

お子さんが成長していくためには「いまは子どものために見守る」と決める勇気も必要です。辛く感じたり、イライラしたりする時は、その場から離れても構いません。ご自身の状態を整えた上で、お子さんのことを支えていきましょう。

2.問いかけで気付きを与える

つぎに、問いかけで気付きを与えましょう。具体的な関わり方は次のとおりです。

- 子どもが落ち着いた状態の時に問いかける(感情的な様子が見られたら時間を置き、落ち着くのを待つ)

- できているところを言葉にして伝える

- 「どうしたらいいかな?」と問いかけて改善点に気付けるようにする

- 「なにか手伝ってほしいことはある?」と声をかけて寄り添う

たとえば、子どもに「友達ができない」と相談されたら、まずは気持ちを受けとめます。「声をかけようと頑張っているよね」など、できていることを言葉にして伝えてあげるのもよいでしょう。こうした関わりがあると、子どもが前向きに行動改善しやすくなります。

また、寄り添う姿勢を見せることで、目には見えないお子さんの気持ちを確認できるかもしれません。「実は1人でいるのも嫌いじゃない」「1人で〇〇する時間も楽しい」と話す場合もあるため、子どもに合わせた問いかけを行い、適切なアプローチ方法を見出しましょう。

3.適切な目標設定をサポートする

さいごに、子どもが適切な目標を立てられているかを確認しましょう。目標そのものが実現可能か検討することで、欲求の適切な満たし方が学べるように関わります。具体的な関わり方は次のとおりです。

- 現実的な目標か確認する

- 【現実的ではない場合】「その目標は達成できそう?」と聞いてみる

- 子ども自身にフォーカスした目標か確認する

- 【他人に行動変化を求める場合】「自分でできる目標に変えてみない?」と提案する

- 達成可能な目標か確認する

- 【達成が難しそうな場合】「達成するためにどうしたらいいかな?」と聞く。また「順番に何をしたらいいかな?」と声をかけ、目標の細分化を促す

- 【子どもが目標を変えようとしない場合】「一旦それでやってみよう」「結果が出たらもう一回話し合おう」と伝えて見守る

たとえば、友達ができず落ち込む子が「友達が話しかけてくるまで待つ」と言った場合、他人の行動変化を求める目標を立てている可能性があります。こうした目標は現実的ではなく、自分の行動にフォーカスしていないため、修正が必要です。「〇〇の話題で話しかける」「〇〇について聞く」「帰り道が一緒の人に声をかける」などに修正できないか、提案してみましょう。お子さんから「それは無理」「できない」と言われた時は、できそうな目標はなにか、一緒に考えていきます。

また、目標を変えたがらない子には、一旦トライする機会を作りましょう。経験してから話し合ったほうが、助言を受け入れやすくなるからです。言葉で「やめなさい!」と言いそうになったら、経験を通して学べることもあると考え、お子さんを見守りましょう。

欲求の適切な満たし方が見つかるまで、目標は何度でも変更できます。お子さんが適切な目標を設定し、必要に応じて自ら修正していけるように、サポートし続けましょう。

保護者の方が日常生活で気をつけたい振る舞い

ここまで、子どもが自分で自分の欲求を満たすために必要なサポートについてお伝えしてきました。子どもが欲求を満たすためには、周囲の対応の仕方がポイントになることもあるため、保護者の方が日常生活で気をつけたい振る舞いについてお伝えします。

子どもの前では控えたい行動

お子さんが欲求を満たすためには、保護者の方の反応も大切です。保護者の方が肯定的に関わることで、子どもは自らの欲求を満たしていけます。そのため、子どもの前では、次のような行動はなるべく控えましょう。

- よくため息をつく

- 子どもの感情を否定する

- 一貫性のない声かけをする(励ました後にけなすような声をかける など)

- 過干渉や過保護である

- 子どもの代わりに質問に答える

- 子どもの失敗に注目する

- 自分の不安や心配ばかりを話す

- 強く怒る、暴力的になる

- 子どもを批判する

- 言い訳ばかりする

お子さんは、保護者の方の振る舞いを見ながら、欲求の満たし方を学びます。常に模範的に振る舞う必要はありませんが、お子さんを否定してばかりいないか、振り返ることも大切です。

日常生活でストレスや不満を感じている場合は、お子さんではなく、ご自身の欲求を満たす意識を持ちましょう。自分自身を満たした後は、次のように振る舞い、お子さんと心地よい関係を築いていきましょう。

- 子どもの挑戦を応援し、励ます

- 1人の人して付き合う(子どもの尊厳を大切にする)

- すごいと思うことがあれば言葉で伝える

- 話しを聞く姿勢をみせる

- 話しをさえぎらずに最後まで聞く

- 子どもの発言や行動を一旦受け入れる

- 「この子ならできる/やり遂げるだろう」と信じる

- 1人でできそうなことは任せてみる

- 失敗しても責めずに受け入れる

- 失敗した時は失望するより「残念だったね」と寄り添う

- 見守る時間をつくる

- 「信頼しているよ」と言葉で伝える

- 必要に応じて子どもをサポートする

- 日頃から心地よい関係をつくろうと意識する

- 改善してほしい行動は怒らず淡々と、または穏やかに伝える

もちろん、いつも上記のように振る舞えなくても大丈夫です。信頼関係があるからこそ、遠慮せず、素の状態でいられる場合もあるかと思います。

大切なのは、お子さんと「心地よい関係を築こう」と意識すること。「いい親」になろうと無理をしたり、「親子だからこれぐらい言ってもいい」と投げやりになったりするのではなく、お互いに尊重する気持ちを持ちましょう。

子育てには正解がありません。

世間一般に良いとされる子育てをしても成功するとは限りませんし、子どもの人生をコントロールできる訳でもありません。

だからこそ、目の前にいるお子さんと心地よく過ごす方法を模索し、その過程を味わい、楽しむことが大切なのです。ここでご紹介した振る舞いを参考に、親子の関係を育んでみてくださいね。

「見守る=何もしない」ではない

最後に「見守る」とは何かをお伝えします。よくあるのが「見守る=何もしない」という誤解です。見守ることは何もしないことではなく、子どもを信頼することと解釈できます。

たとえば、子どもが失敗した時、「だから言ったでしょ!」と批判したり、結果にがっかりしたりする場面もあるかと思います。こうした対応をくり返していると、お互いに気まずく、ストレスを感じてしまうでしょう。しかし、「子どもを見守る」と決めて関わると、違う対応ができるかもしれません。子どもの挑戦を見守り、サポートすると決めて関われば「信頼しているよ」「いつでも助けになるよ」というメッセージを伝えられるのです。すぐに実践することは難しいかもしれませんが、「今だけは見守る」「口をはさまないようにする」と決めて、少しずつトライしてみてくださいね。