基本的な

コラム:お子さんを手伝うことが当たり前になっていませんか?

普段の生活でお子さんを手伝うことが当たり前になってはいませんか?

例)

- 「喉が乾いた!」と言われたのでコップにお茶を注いだ

- 子どもが席についたので、何も言われていないが飲み物を渡した

- 「あれ!」と言われたので、代わりに取ってあげた

- 子どもが遅刻しそうな日は頼まれなくても車で送ってあげる

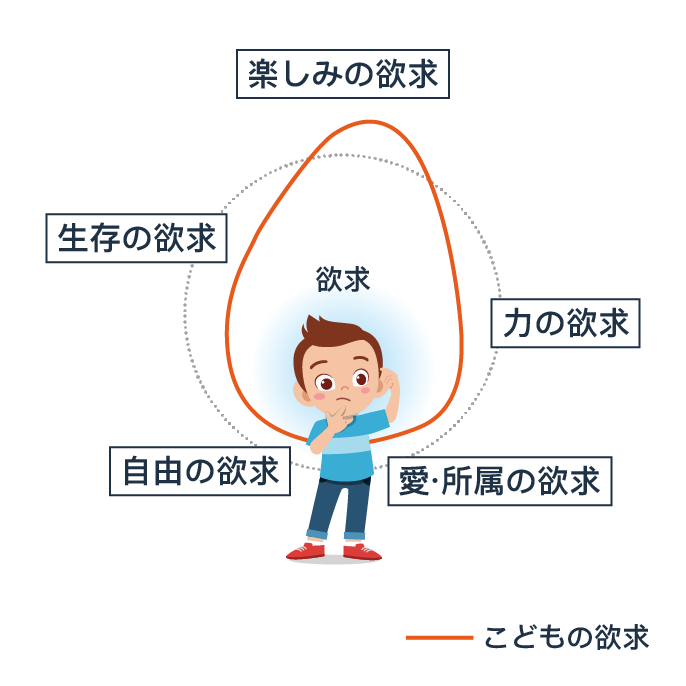

このような場面で子どもを手伝うことが、すべて悪いわけではありません。しかし、子どもの要求をいつも受け入れ、できることまで手伝っていると、日常生活に必要なスキルが身に付かなくなってしまいます。また、自分で欲求を満たせなかったり、健全な親子関係を育めなかったりするかもしれません。

こうした状況を防ぐためには、普段の関わり方を変える必要があります。子どもの年齢や発達に応じて、適切な意思表示の仕方を伝えたり、必要な時だけ手伝ったりして、成長をサポートしていきましょう。

手伝うことが当たり前になる背景

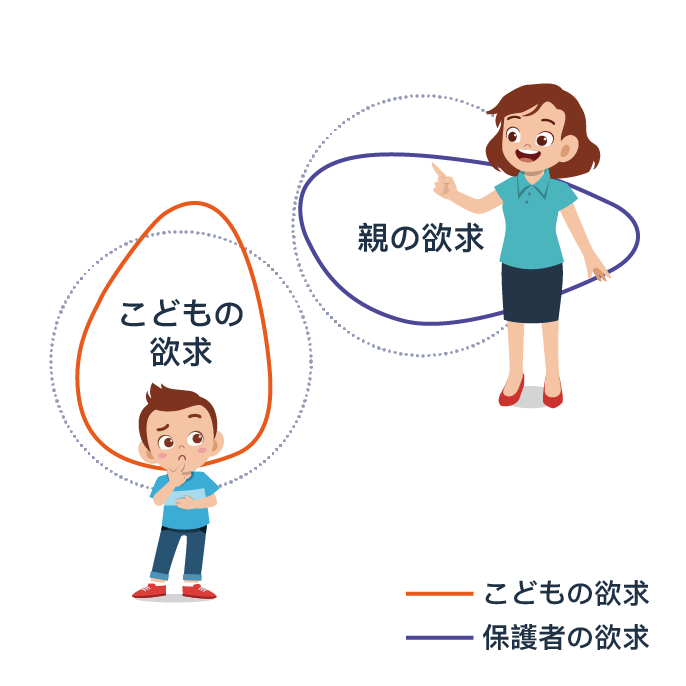

そもそも、なぜ親は子どもを手伝いたくなるのでしょうか。親が子を手伝う背景には、次の4つの理由があると考えられます。

- 手伝ってあげたいと思うから

- 親自身の愛・所属の欲求を満たせるから(愛・所属の欲求…「お世話したい」「愛し愛されたい」と思う欲求。誰もが持つ基本的欲求の一つ)

- 子どもを手伝うことが習慣になっているから

- 手伝ったほうが楽、またはスムーズに過ごせるから

時間がなかったり、忙しかったりすると身支度や片付けなどを手伝ったほうが楽な時もあるでしょう。「今は忙しいからしょうがない」と割り切って手伝う場面もあってよいかと思います。しかし、手伝うことが習慣になってしまうと、日常生活に必要なスキルが身に付かなかったり、状況に応じた対処能力が育ちにくくなったりします。

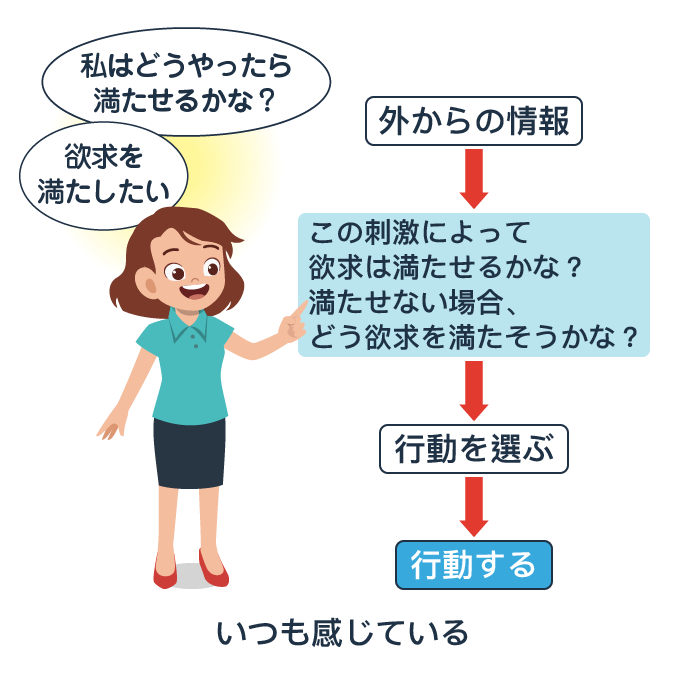

お子さんが成長し、自ら欲求を満たせるようになるためには、手伝わずに行動を見守る時間も必要です。心に余裕があるタイミングで構いませんので、次の関わり方を参考に、お子さんの成長を促していきましょう。

「手伝うことが当たり前」を脱却するための関わり方

手伝うことが当たり前の状況を脱却するためには、お子さんが自分で欲求を満たせるようにサポートすることが大切です。具体的には、次の関わり方にトライしてみるとよいでしょう。

- 年齢や成長発達に応じた部分的サポート

- 一人でもできるように環境を調整

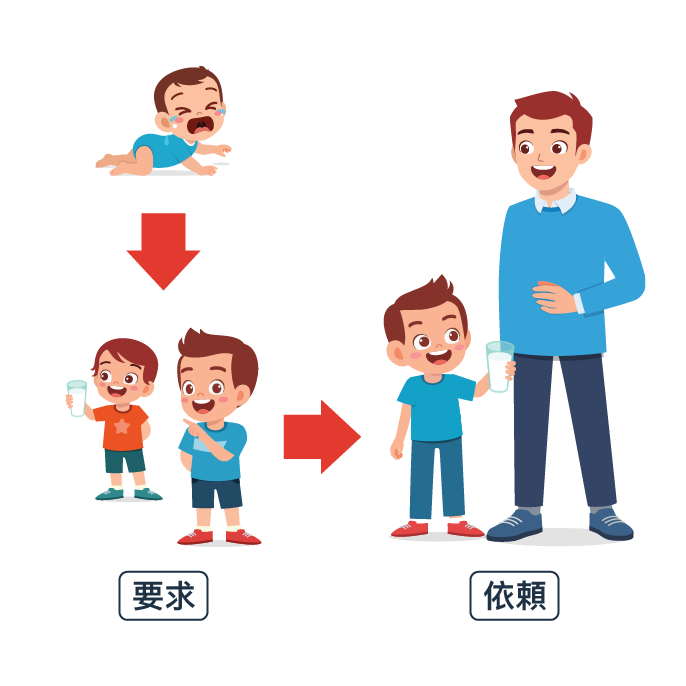

- 要求ではなく依頼するよう声かけ

たとえば、言葉を話せる年齢の子が「お茶!」「あれ!」と言ってきた場合、「お茶とって、だよ」と教えたり、できそうであれば自分で促したりします。

お子さんの要求に合わせてお茶を注いだり、「ダメでしょ」「お茶くださいでしょ?」と指摘しつつお茶を渡したりするのは、あまり好ましくありません。小さい頃と同じように全面的なサポートを続けるのは、「手伝ってもらうのが当たり前」という考えが根付く原因にもなります。

最終的なゴールは、お子さんが自分で自分の欲求を満たせるようになること。そのために、適切かつ適度なサポートで、お子さんの成長を後押ししていく必要があります。

お子さんがある程度身の回りのことができるようになったら、徐々にサポートの回数や範囲を減らしたり、状況に応じて手を貸したりしていきましょう。こうした日々の積み重ねが、お子さんの成長へとつながります。