基本的な

価値観の押し付けに気付くために

「子どもに価値観を押し付けてはいけない」と頭では理解できても、実践できるか自信がない方もいるでしょう。

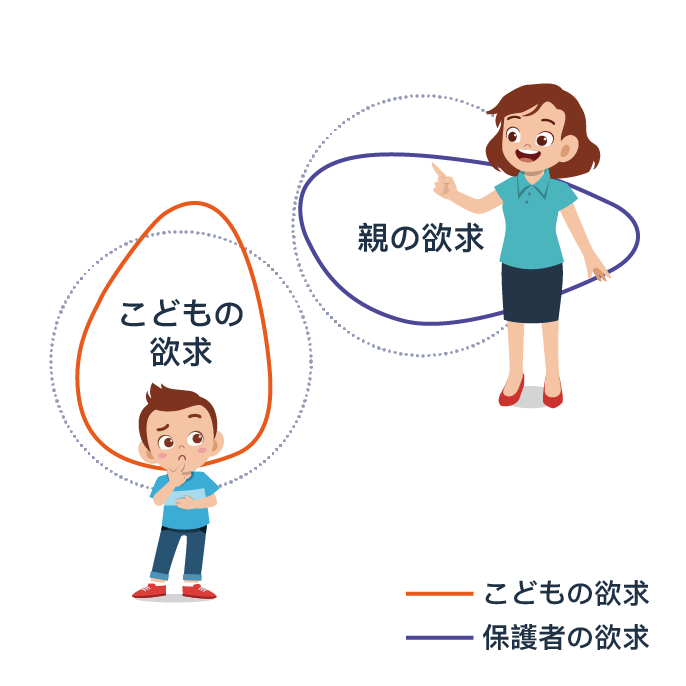

「〇〇すべき」「〇〇したほうがいい」などの考えだけでなく、「〇〇したい」「〇〇が好き」などの思いを意図せず押し付けてしまうことは、誰にでも起こります。価値観の押し付けにより、お子さんが悩んだり、親子の関係が崩れたりしないように、次のポイントを意識してみましょう。

自分の気持ちにフォーカスする

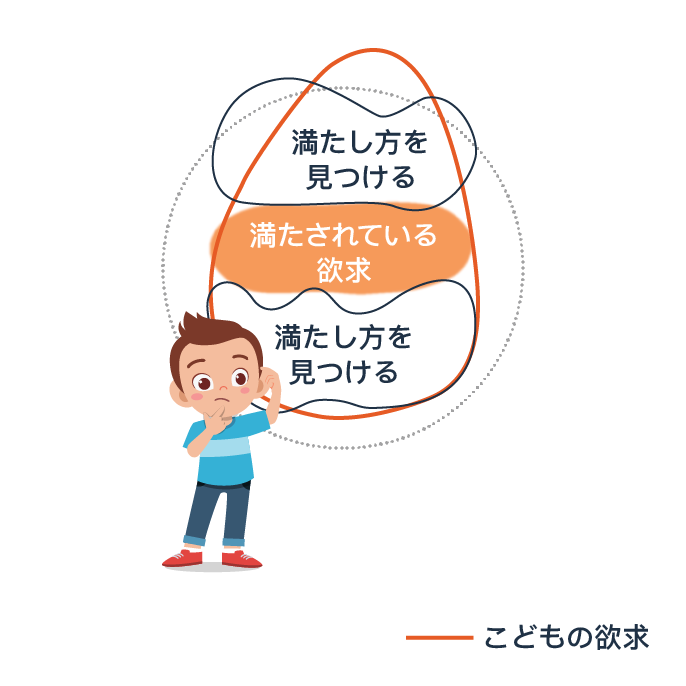

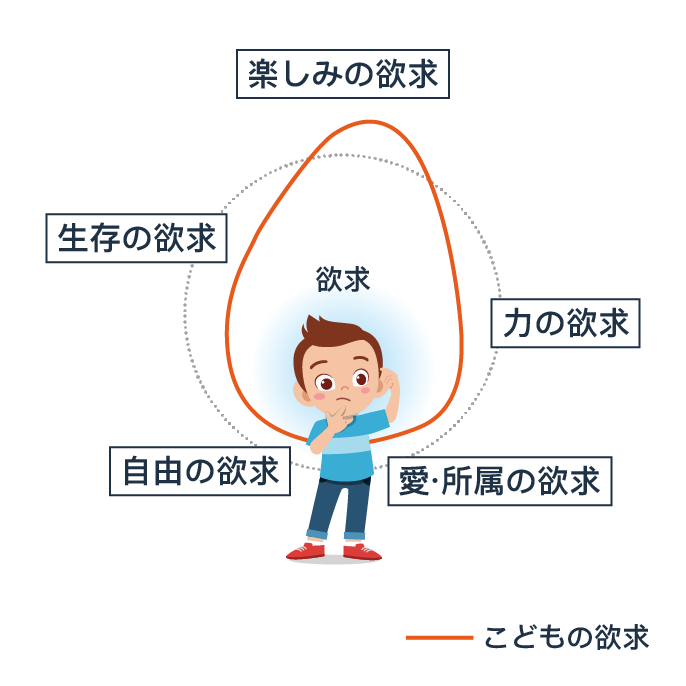

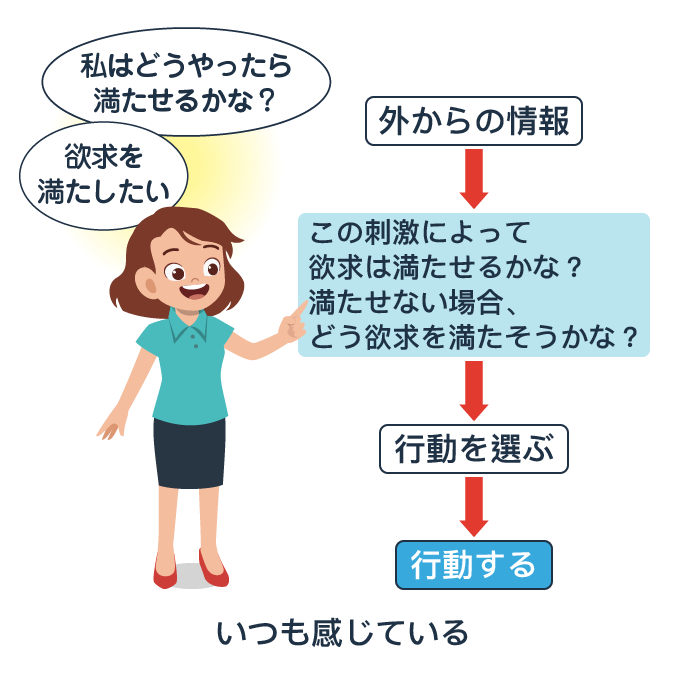

まずは、自分の気持ちに焦点をあてましょう。「私はどうしたいのかな」「何を大切にしたいのかな」「何を求めているのかな」と自問自答することで、思いもしなかった自分の考えに気付ける可能性があります。

自分の気持ちを見つめることで、時に辛く感じるかもしれません。しかし、率直にどう思ったかを言葉にすることが大切なのです。無理のない範囲で構いませんので、「こどもの気持ち」ではなく「わたしの気持ち」にフォーカスして考えてみましょう。

変えられることか、見極める

自分の率直な気持ちを言葉にできたら、自分の希望を叶えるために、変えられることはあるか、見極めてみましょう。

たとえば、子どもが外で騒いでいて「恥ずかしいので静かにしてほしい」と思った時、子どもをなだめたり、注意したりして働きかけることはできても、子どもの行動を直接変えることはできません。優しくしようが、怒ろうが、静かにするかどうかは子ども次第なのです。

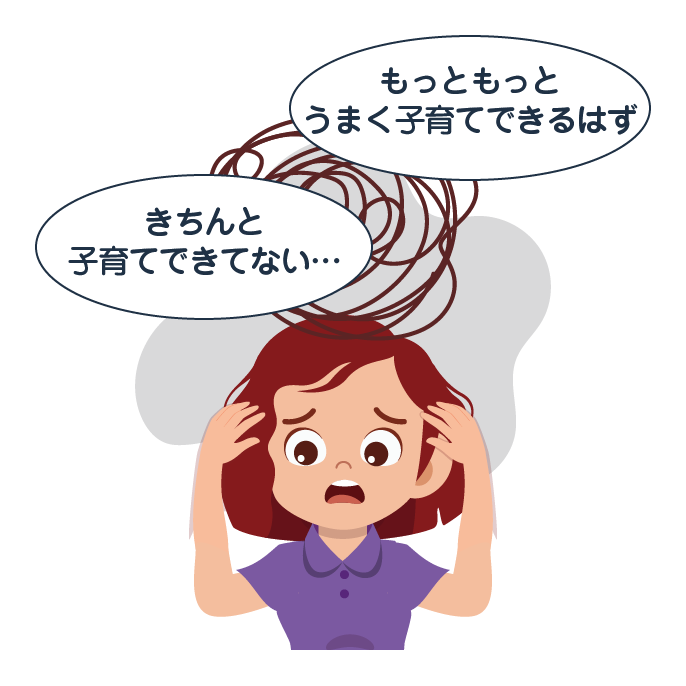

世間体もあり、子どもを静かにさせられない自分に落ち込む方もいるかと思います。しかし「親子であっても、他人の行動を変えることはできない」と考えることも、必要なのです。

変えられることに取り組む

「他人の行動は変えられない」といった前提に気付けたら、変えられることに取り組みましょう。

たとえば、外で子どもがかんしゃくを起こした時は、次のように行動することができます。

- 落ち着くまで待つ

- 「今はこの子も練習中なのかな」と視点を変えて待ってみる

- 「待ってるよ」と声をかけてから、読書など別のことをしてみる

- 時間を測ってみる

- 周囲に助けを求める

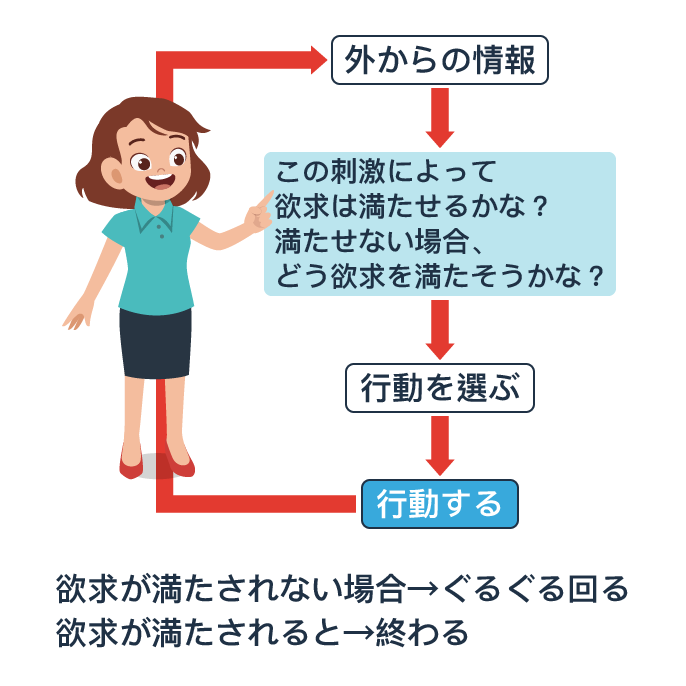

このような行動を取るうちに、子どもの行動に意味があるように思えたり、自分の欲求を満たせたりするかもしれません。仮に欲求が満たせなくても、「子どもに振り回されている」といった感覚が和らぐはずです。

また、保護者の方が「自分で自分の欲求を満たそう」とする姿をみて、お子さんも「かんしゃく以外の行動がある」と学べるかもしれません。

子育ては、思い通りにいかないことの連続です。お子さんの成長を待たなければならなかったり、周囲から理解が得られなかったりして、苦しくなる日もあるでしょう。どうしても辛くなった時は、お子さんを変えるのではなく、自分の欲求を満たすことに焦点をあててもいいのです。いつも自分のことを後回しにしている方は「できる範囲内でなんとかやれている」と考え、自分にできることに取り組みましょう。

大変な状況でも、できることやできていることはあると思えれば、前向きに考えられるようになります。苦しい時は周囲に話しをきいてもらい、無理なく日々を過ごしていきましょう。また、必要に応じて専門家に相談したり、カウンセリングを受けたりすることも検討しましょう。