ダイバーシティ

基本的欲求と非認知能力の関連性

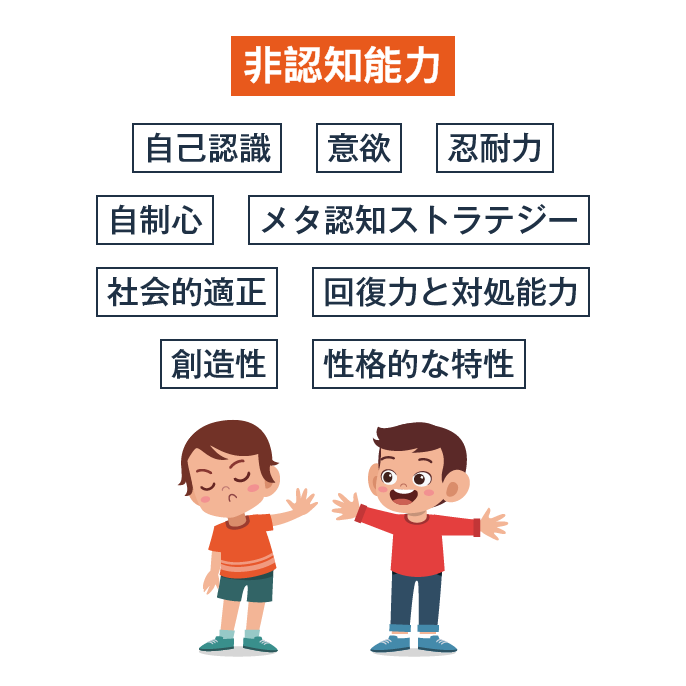

非認知能力とは

最近よく聞く「非認知能力」。その名前を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。

非認知能力とは、学力テストや知能検査では測れない意志・意欲・情動・社会性に関するスキルのことです。アメリカの経済学者でノーベル経済学賞を受賞したジェームス・ヘックマン教授らは、以下の能力を非認知能力として定義しています。

自己認識

自信がある、やり抜く力がある

意欲

やる気がある、意欲的である

忍耐力

忍耐強い、粘り強い、根気がある、気概がある

自制心

意思が強い、精神力が強い、自制心がある

メタ認知ストラテジー

理解度を把握する、自分の状況を把握できる

社会的適正

リーダーシップがある、社会性がある

回復力と対処能力

すぐに立ち直る、うまく対応する

創造性

創造性に富む、工夫する

性格的な特性

観察力がある、外交的、好奇心が強い、協調性がある、誠実

非認知能力は「目標達成に向かって粘り強く取り組む」「やり方を工夫する」「友達と協力し合う」といった要素で構成されており、環境や教育で育まれる可能性を秘めています。幼児期(4〜5歳)に顕著に発達し、その後も成長に伴い発達します。もともとの気質による影響が大きいため、狙い通りのスキルが発達するわけではありません。

IQや記憶力、計算スキルなどの「認知能力」は数字で表すことができますが、「非認知能力」は数値化できません。

子どもが健やかに成長するためには認知能力と非認知能力のどちらも大切です。

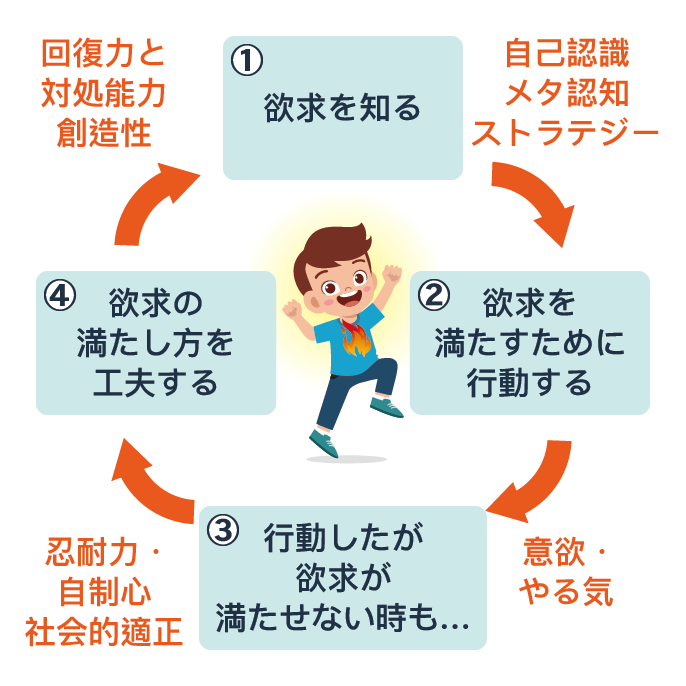

基本的欲求と非認知能力の関連性

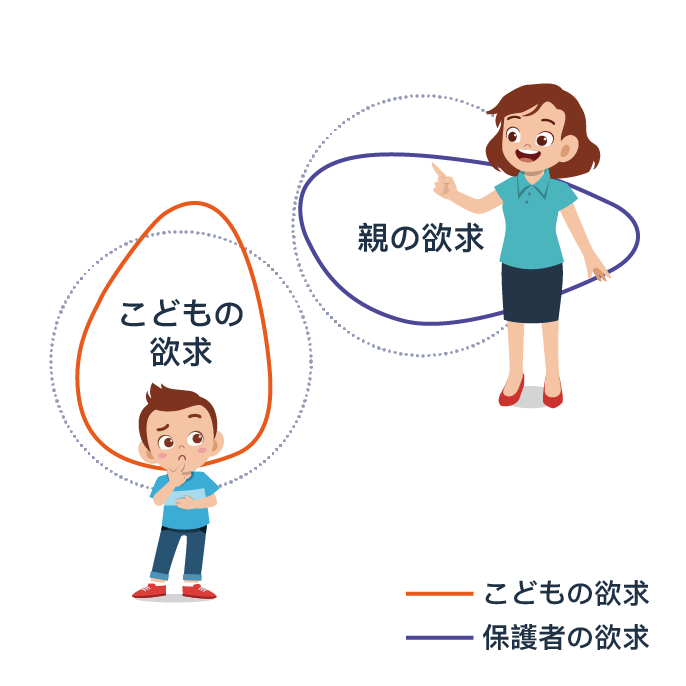

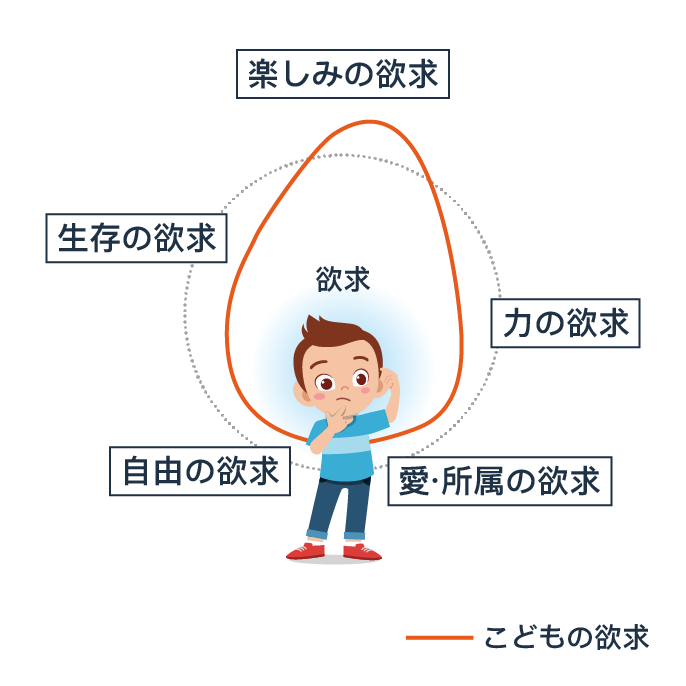

非認知能力はこれまでお伝えしてきた「基本的欲求」と関連して考えることができます。下の図を見てみましょう。

まず、自分の基本的欲求を知る(①)と、自分自身への理解が深まり、自己認識できるようになります。

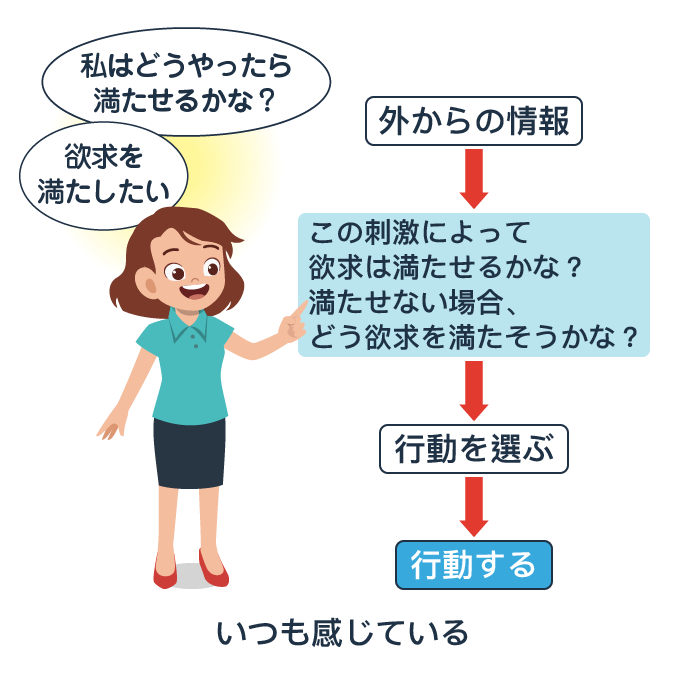

次に、欲求を満たすために行動(②)することで、やる気や意欲が生まれていきます。

欲求が思うように満たせない(③)状況では、忍耐力や自制心などが育まれるでしょう。そして「どうすれば欲求を満たせるか」と考え、欲求の満たし方を工夫する(④)ことで、回復力や対処能力、創造性が培われます。こうした過程を経て、逆境や困難が訪れても、自ら軌道修正する力が養われていくのです。

非認知能力は「生きるために必要な力」と表現されます。基本的欲求を満たそうと行動することは、生きるために必要な力を身につけることにもつながるでしょう。

非認知能力を高めるのであれば、基本的欲求の存在を忘れてはなりません。非認知能力の土台ともいえる基本的欲求を理解し、生き抜く力を育んでいきましょう。